Yo soy el inspector Valerio o era, debería decir porque el hombre que yo era murió una noche de octubre del 2006 bajo una tormenta que parecía el fin del mundo.

Y el que nació en su lugar todavía está aprendiendo a respirar de nuevo.

Pero déjame empezar desde donde todo empieza siempre, desde mucho antes de que todo cambiara.

Pasé 25 años vistiendo el uniforme de la policía distato en Turín.

25 años caminando por calles donde la gente te mira con una mezcla de respeto y miedo, donde tu placa es tu identidad y tu arma es tu argumento final.

25 años creyendo que el mundo era exactamente lo que yo podía ver, tocar y meter en una celda.

Mi mente funcionaba como un archivo de metal, ¿sabes? Hechos, pruebas, cuartadas, horarios.

Todo tenía que encajar en una lógica perfecta, como un rompecabezas donde cada pieza tenía su lugar exacto.

No había espacio para la intuición y mucho menos para Dios.

En mi rama, la esperanza era un error táctico, algo que te hacía perder tiempo mientras el criminal se escapaba o la evidencia se contaminaba.

Yo creía solamente en lo que podía esposar, en lo que podía meter en una bolsa de evidencia y presentar ante un juez.

Mi esposa Claudia me decía que yo había nacido con el corazón hecho de expedientes y tal vez tenía razón.

Ella era todo lo contrario, una mujer que veía milagros en el café de la mañana, que encendía velas a los santos y llevaba medallas colgadas al cuello.

Yo la quería, la quiero, pero su fe siempre fue como un idioma extranjero que yo escuchaba sin entender.

Cuando nos casamos, ella me hizo prometer que iría a misa los domingos.

Cumplí esa promesa exactamente tres meses y después encontré siempre una excusa, un turno extra.

una investigación urgente, un cansancio que me dejaba clavado en el sofá.

La verdad es que yo no aguantaba estar sentado en esos bancos duros escuchando historias sobre panes multiplicados y mares que se abrían.

Sonaba todo tan inventado como los cuentos que les contaba a mis hijos para que se durmieran.

Bonitos falsos.

Tuve dos hijos, dos varones, Marco y Alesandro.

Marco era el mayor, tenía los ojos de su madre y mi carácter terco.

Alesandro era más pequeño, más suave, el que se asustaba con las tormentas y se metía en nuestra cama a medianoche.

Yo trabajaba tanto que a veces pasaban días sin que pudiera verlos despiertos.

Salía antes del alba y volvía cuando ya estaban dormidos.

Los fines de semana intentaba compensar, pero siempre había algo, siempre una llamada, siempre un caso que no podía esperar.

Claudia dejó de quejarse después de un tiempo.

Simplemente se fue alejando, como la marea que retrocede despacio, sin hacer ruido, hasta que un día miras y la playa está vacía.

Febrero del 2001.

Alesandro tenía 7 años.

Era uno de esos días grises de invierno donde el cielo de Turín parece una plancha de plomo.

Yo estaba en medio de una operación antidroga.

Llevábamos semanas siguiendo a un grupo de albanes que movían heroína desde los Balcanes.

Estábamos tan cerca de atraparlos que yo prácticamente vivía en la oficina.

Claudia me había llamado esa mañana para recordarme que era el cumpleaños de Alesandro, que había prometido llegar temprano, que el niño no hacía más que preguntar si su papá iba a estar ahí cuando soplara las velas.

Yo le dije que sí, claro que sí, como si fuera fácil, como si el mundo del crimen organizara su agenda según las fiestas infantiles de mi familia.

A las 3 de la tarde recibí el aviso de que los albaneses iban a hacer un movimiento grande esa noche.

Era la oportunidad que habíamos estado esperando.

Llamé a Claudia.

Su voz sonó pequeña, rota cuando le dije que no iba a poder llegar.

No gritó, no lloró, solo dijo, “¡Ya veo”, y colgó.

Yo me dije a mí mismo que Alesandro era chico, que no iba a acordarse, que habría otros cumpleaños.

Me hundí en el trabajo como quien se hunde en el alcohol para olvidar la culpa que me estaba carcomiendo el estómago.

La operación fue un éxito.

Arrestamos a 12 personas, decomisamos 50 kg de heroína pura.

Los periódicos me pusieron en primera plana.

Mi jefe me estrechó la mano y habló de ascensos.

Llegué a casa a las 4 de la mañana, agotado, pero satisfecho, con esa satisfacción amarga de quien ganó la batalla, pero perdió algo que no puede nombrar.

La casa estaba en silencio.

Subí las escaleras intentando no hacer ruido.

La puerta del cuarto de Alesandro estaba entreabierta.

Entré.

Las paredes todavía tenían los globos del cumpleaños desinflados y tristes.

En la mesita de noche estaba el pastel intacto con las siete velas todavía clavadas en el glaseado duro y había una nota escrita con esa letra infantil temblorosa.

Papá, te esperé hasta que mamá me dijo que me durmiera.

Te quiero igual.

Me senté en el borde de su cama.

Lo miré dormir, su carita tranquila, ajeno a todo.

Le acaricié el pelo, le susurré que lo sentía.

Prometí que la próxima vez sería diferente.

No hubo próxima vez.

Tres días después, Alesandro salió de la escuela con su madre y su hermano.

Iban caminando por la acera como todos los días.

Un conductor borracho perdió el control de su auto en una curva.

Subió a la vereda a toda velocidad.

Claudia alcanzó a empujar a Marco fuera del camino.

No tuvo tiempo de agarrar a Alesandro.

El impacto lo lanzó 5 m en el aire.

Murió antes de llegar al hospital.

Hemorragia interna masiva me dijeron los médicos, como si ponerle un nombre técnico hiciera que doliera menos.

Yo estaba interrogando a un sospechoso cuando recibí la llamada.

No recuerdo haber manejado hasta el hospital.

No recuerdo haber entrado, solo recuerdo a Claudia en el piso de la sala de espera con Marco abrazado a ella, los dos llorando de una manera que no sonaba humana.

Y recuerdo el cuerpo pequeño de mi hijo bajo una sábana blanca en la morgue.

Tan pequeño que parecía imposible que hubiera contenido tanta vida, tanta risa, tanto amor, que yo nunca tuve tiempo de devolverle.

El conductor borracho se llamaba Filipo.

Tenía antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol.

Yo quise matarlo, literalmente.

Fui a verlo a la celda con mi pistola en la funda y un vacío en el pecho que pedía sangre.

Mis compañeros me sacaron antes de que hiciera algo estúpido.

Filipo terminó con 4 años de cárcel, 4 años por la vida de mi hijo, 4 años que no iban a devolverme una sola de las miles de noches que yo escogí quedarme en la oficina en lugar de leerle un cuento antes de dormir.

Claudia nunca me culpó en voz alta.

No tuvo que hacerlo.

Yo me culpaba suficiente por los dos.

Si hubiera estado ahí.

Tal vez hubiera ido yo a buscarlos a la escuela.

Tal vez hubiéramos tomado otra ruta.

Tal vez mi hijo estaría vivo.

Los tal vez son peores que las pesadillas porque no terminan cuando despiertas.

Te persiguen todo el día susurrándote al oído que todo podría haber sido diferente si tan solo hubieras sido un poco menos egoísta, un poco más presente, un poco más humano.

Volví al trabajo tres semanas después del funeral.

Mis colegas no sabían qué decirme.

Me miraban con esa mezcla de lástima e incomodidad que hace que la gente cruce la calle para no tener que saludarte.

Yo me tiré al trabajo como un náufrago se aferra a un madero.

Trabajaba turnos dobles, triples.

Tomaba todos los casos que nadie quería.

Mientras estaba persiguiendo criminales, no tenía que pensar en la silla vacía en la mesa del comedor, en los juguetes que Claudia no se animaba a regalar.

En el silencio de la casa que antes estaba llena de gritos y risas de niños, mi fe, que nunca había sido más que una formalidad social, se convirtió en algo peor que indiferencia.

se convirtió en resentimiento.

Si existía un dios, pensaba yo, era un sádico que jugaba con nosotros como un niño cruel juega con hormigas, quemándolas con una lupa, solo para ver cómo se retuercen.

Claudia se aferraba a la iglesia con más fuerza que nunca.

Iba a misa todos los días.

Rezaba rosarios enteros de rodillas.

Yo la veía y sentía una mezcla de envidia y desprecio.

Envidia porque ella encontraba consuelo en algo, lo que fuera.

Desprecio porque me parecía que estaba mendigándole piedad a quien nos había quitado todo.

Pasaron 5 años.

5 años donde mi matrimonio se convirtió en dos personas que compartían techo, pero no vida.

donde Marco creció callado y retraído, donde yo me convertí en una máquina de resolver casos sin involucrarte emocionalmente.

Me volví famoso en la corporación por ser el tipo duro que nunca se quebraba, el inspector de hierro que podía mirar cualquier escena del crimen sin pestañear.

Lo que nadie sabía es que yo ya estaba quebrado por dentro, ya no quedaba nada que romper.

Y entonces llegó octubre del 2006.

El otoño en el norte de Italia es hermoso cuando no está lloviendo con esos colores dorados y rojos en los árboles que parece que están incendiados.

Pero ese octubre fue distinto.

Las lluvias empezaron a mediados de mes y no pararon.

No eran lluvias normales.

Era como si el cielo se hubiera roto y estuviera vaciándose de golpe sobre nosotros.

Los ríos se desbordaron.

Hubo inundaciones en pueblos enteros.

Las carreteras se volvieron ríos de barro y en medio de todo ese caos, un niño desapareció.

Se llamaba Leonardo, pero todos le decían Leo.

Tenía 6 años, la misma edad que Alesandro cuando murió.

Algo que traté de no pensar, pero que se me clavó en el cerebro como una astilla.

Leo había salido a caminar con su padre cerca de Monza, en una zona boscosa popular para hacer senderismo.

El padre se distrajo unos segundos contestando el teléfono.

Cuando levantó la vista, el niño ya no estaba, simplemente se había desvanecido entre los árboles y la lluvia.

Versión 1.

Cálida y curiosa.

Antes de seguir, tengo mucha curiosidad.

¿Desde dónde me estás viendo? Déjame tu ciudad o país en los comentarios.

Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias.

Y si este relato te está aportando algo, por favor dale al botón de suscribirse.

Me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas experiencias con todas ustedes.

Me asignaron el caso porque yo era el mejor en búsquedas y rescates.

Había encontrado a decenas de personas perdidas a lo largo de mi carrera.

Excursionistas despistados, niños que se alejaban de sus padres en parques, ancianos con Alzheimer que salían de sus casas y olvidaban cómo volver.

Tenía un récord casi perfecto, pero Leo era diferente.

Las condiciones eran las peores que había visto en mi vida.

La lluvia caía con tanta fuerza que los perros rastreadores no podían seguir ningún olor.

El viento era tan violento que los helicópteros no podían volar.

El terreno se estaba convirtiendo en un lodasal traicionero, donde cada paso podía terminar en un tobillo torcido o algo peor.

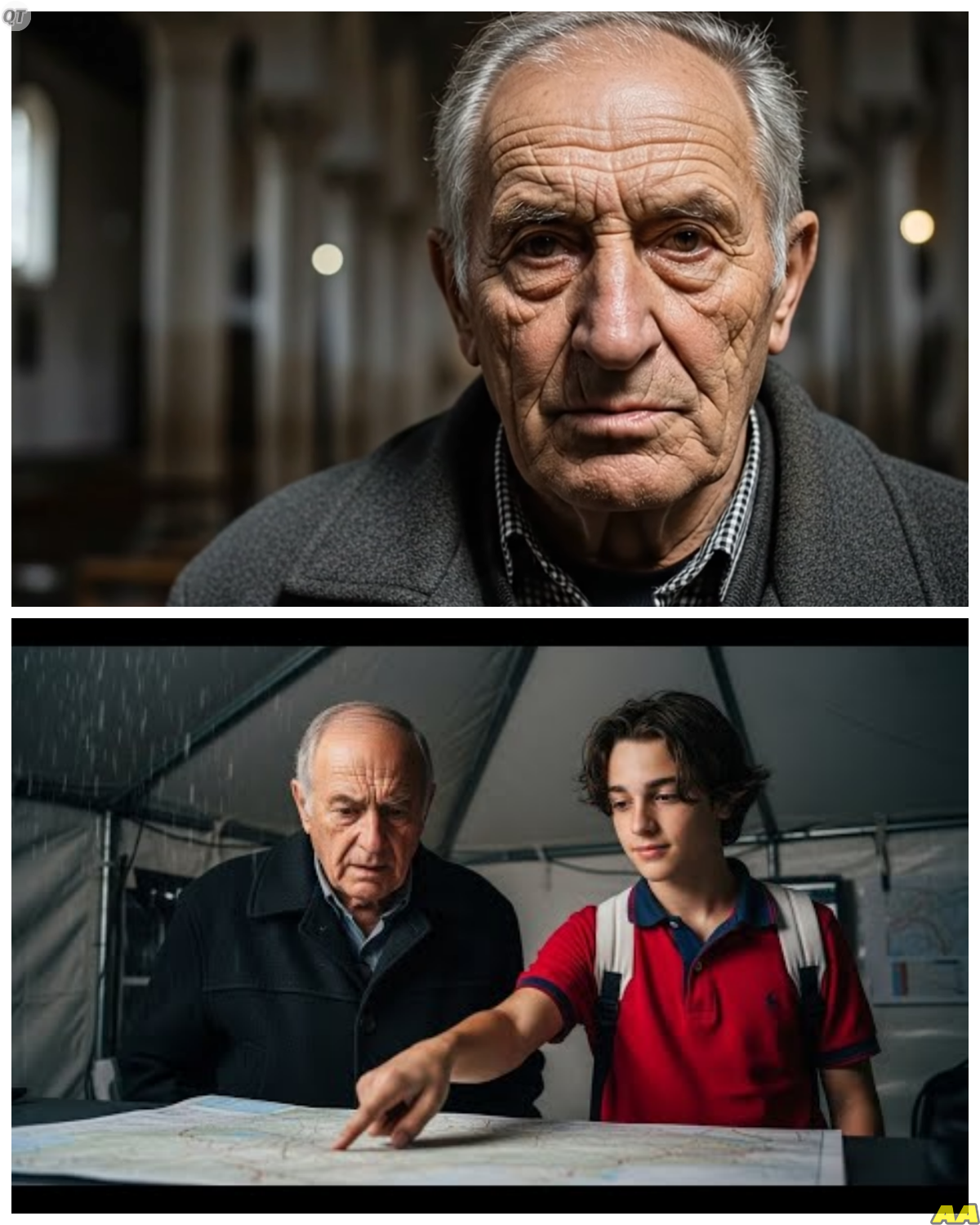

Montamos el centro de comando en una carpa enorme cerca de la entrada del bosque.

Adentro había mapas topográficos gigantes colgados en tableros, radios crepitando con reportes de los equipos de búsqueda, computadoras mostrando datos meteorológicos que empeoraban hora tras hora.

Yo estaba parado frente al mapa principal con un marcador en la mano trazando círculos concéntricos desde el último punto donde habían visto a Leo.

Teníamos 50 personas buscando, policías, bomberos, voluntarios de la Cruz Roja, personal de protección civil, todos empapados, todos exhaustos, todos con esa mirada que yo conocía bien, la mirada que dice, “Esto no va a terminar bien.

” Las primeras 48 horas en un caso de desaparición son lo que llamamos la zona crítica.

Después de eso, especialmente con un niño pequeño, especialmente con este clima, las estadísticas se vuelven cada vez más sombrías.

Ya llevábamos 36 horas.

El frío nocturno había bajado a cerca de 0 grados.

Un niño de 6 años, mojado, sin abrigo adecuado, sin comida ni agua.

La hipotermia no perdona.

Yo lo sabía, todos lo sabíamos, pero seguíamos buscando porque qué otra cosa podíamos hacer.

La madre de Leo estaba en el hospital bajo sedación después de un colapso nervioso.

El padre estaba en la carpa con nosotros, sentado en una esquina, con las manos juntas, como si estuviera rezando, la mirada perdida en el vacío.

Cada vez que una radio crepitaba, él saltaba esperanzado.

Y cada vez que la voz reportaba nada todavía, algo se moría un poco más en sus ojos.

Yo trataba de no mirarlo porque cuando lo miraba veía al padre que yo había sido, al padre que falló, al padre que no estuvo cuando su hijo lo necesitaba.

Y ese era un dolor que yo había encerrado en un lugar muy profundo de mi pecho, sellado con capas y capas de cinismo y trabajo duro, y no podía permitirme abrirlo.

Ahora necesitaba mantener la cabeza fría, pensar con lógica, seguir los protocolos.

Las emociones mataban a la gente en estos casos.

Las emociones te hacían tomar decisiones estúpidas basadas en esperanzas tontas en lugar de hechos sólidos.

A las 4 de la tarde del segundo día, la tormenta empeoró.

El viento aullaba tan fuerte que la carpa entera vibraba, las lonas chasqueando como látigos.

Afuera, el cielo estaba tan oscuro que parecía de noche.

Los equipos de búsqueda empezaron a retirarse.

Ya no era seguro seguir ahí afuera.

Yo estaba gritando órdenes por el radio, reorganizando los grupos, tratando de cubrir al menos las áreas más probables antes de que tuvieramos que suspender todo hasta que pasara lo peor de la tormenta.

El ruido era ensordecedor, la lluvia martillando la lona, el viento, las radios, la gente gritando para hacerse oír.

Y entonces la puerta de la carpa se abrió.

Entró una mujer.

Llevaba un impermeable empapado y sostenía la mano de un adolescente.

El chico era delgado, pálido, de una manera que no era normal, como si la vida se estuviera escapando lentamente de él.

Sus ropas le quedaban grandes, colgando de un cuerpo que parecía haberse encogido dentro de ellas.

Tenía ojeras profundas, pero sus ojos, sus ojos eran lo más extraño.

Eran tranquilos.

En medio de todo ese caos, ese pánico controlado, ese miedo que podía soler en el aire, los ojos de ese chico eran como la superficie de un lago en un día sin viento.

Grité, no recuerdo exactamente qué.

Probablemente algo como, “¿Qué demonios hacen aquí? Esta es un área restringida.

” Varios de mis hombres se movieron para escoltarlos fuera, pero el chico no se inmutó.

soltó la mano de su madre y caminó directo hacia mí, hacia la mesa donde estaba el mapa grande.

Se movía despacio, como si le costara cada paso, pero con una determinación que me hizo detenerme a mitad de otro grito.

Llegó a mi lado, me miró.

Yo soy alto, especialmente para los estándares italianos, pero en ese momento me sentí pequeño bajo su mirada.

No era una mirada de niño, era antigua de alguna manera, como si detrás de esos ojos jóvenes hubiera alguien que había visto más de lo que cualquiera debería ver en una vida.

Inspector, dijo.

Su voz era suave pero clara, cortando el ruido como un cuchillo.

Pare de buscar donde la lógica manda.

Yo me reí.

Fue una risa áspera, sin humor.

La risa de un hombre que llevaba 36 horas despierto tomando café y aspirinas.

Perdón, dije.

¿Quién eres tú para venir aquí a decirme cómo hacer mi trabajo? El niño está vivo.

Continuó sin responder mi pregunta.

No había dramatismo en su voz, ningún intento de sonar místico o especial.

Solo estaba constatando un hecho, como quien dice que está lloviendo afuera.

Mira, chico, empecé.

Mi paciencia completamente agotada.

No sé qué viste en una película o qué te contó alguien, pero esto no es un juego.

Hay un niño perdido ahí afuera, probablemente muerto a esta altura y yo no tengo tiempo para No está muerto, me interrumpió.

Y entonces hizo algo que me dejó helado.

Extendió su mano sobre el mapa.

Era una mano delgada, casi esquelética, con las venas marcadas bajo la piel translúcida.

Tembló un poco cuando la movió sobre el papel plastificado, como si estuviera sintiendo algo, buscando algo que solo él podía detectar.

Y entonces su dedo se detuvo.

Presionó sobre un punto del mapa.

No era la zona de búsqueda principal, ni siquiera estaba cerca.

Era un área aislada, una rabina peligrosa que habíamos descartado porque quedaba a kilómetros de donde Leo había desaparecido.

No había manera lógica de que un niño de 6 años hubiera llegado hasta allá.

“Aquí”, dijo Carlo cerrando los ojos.

Cayó.

Tiene la pierna atrapada entre dos rocas.

El agua está subiendo, está rezando a su ángel de la guarda, pero tiene mucho frío.

El frío está subiendo desde sus pies.

Usted tiene que ir ahora.

El silencio que siguió fue absoluto.

Todos en la carpa habían dejado de hacer lo que estaban haciendo y nos miraban.

Yo abrí la boca para decir algo sarcástico, algo que pusiera a este chico en su lugar y disipara esta interrupción ridícula.

Pero antes de que pudiera hablar, él abrió los ojos y me miró directo.

Inspector, dijo, y su voz se quebró un poco.

Haga esto por su hijo, por el que usted no pudo salvar.

El mundo se detuvo.

El ruido de la tormenta se desvaneció.

Todo lo que existía era su mirada y mis propios latidos atronadores en mis oídos.

Nadie sabía eso.

Nadie en esta operación sabía de Alesandro.

Yo nunca hablaba de él.

Era mi secreto, mi herida, mi culpa privada que cargaba como una cruz invisible.

¿Cómo? ¿Cómo podía este chico saber? Antes de que pudiera reaccionar, Carlo comenzó a toser.

No era una tos normal, era violenta, desgarradora, como si su pecho se estuviera rompiendo desde adentro.

se dobló por la mitad, su cuerpo entero sacudiéndose.

La mujer, su madre, corrió hacia él sosteniéndolo, murmurando palabras de preocupación.

Cuando la tos finalmente cesó, había sangre en el pañuelo que ella presionaba contra su boca.

“Lo siento”, dijo ella, mirándome con ojos llenos de lágrimas.

“Es la leucemia, no debimos venir.

” Pero él insistió.

dijo que un niño necesitaba ayuda, que tenía que venir.

“Por favor, perdónenos.

” Lo cargó, aunque él era casi tan alto como ella, y se lo llevó hacia la puerta.

Antes de salir, Carlo volvió a mirarme por encima del hombro de su madre.

“Vaya solo”, dijo.

“No mande a los perros, vaya usted, él necesita que sea usted.

” Y se fueron.

La puerta de la carpa se cerró detrás de ellos.

El ruido volvió de golpe, la lluvia, el viento, las radios, pero yo seguía parado ahí, mirando el punto en el mapa donde había quedado la marca de su dedo.

Uno de mis suboficiales se acercó.

“Jefe”, dijo con esa voz cuidadosa que usas cuando crees que alguien está a punto de quebrarse.

Ese chico estaba claramente delirando.

La fiebre, la enfermedad.

“No podemos.

” Lo sé, dije automáticamente, porque sí lo sabía.

Era ridículo, era imposible ir hasta esa rabina basándome en la visión de un adolescente enfermo de leucemia era la cosa más estúpida que había hecho en mi carrera.

Mis hombres ya me miraban raro.

Si ordenaba una búsqueda en ese sector y no encontrábamos nada, perdería toda credibilidad.

Y más importante, desperdiciaríamos tiempo y recursos preciosos que deberían estar enfocados en las áreas probables.

Pero entonces miré al padre de Leo, todavía sentado en su esquina, las manos juntas, los labios moviéndose en una oración silenciosa que yo estaba seguro que no servía para nada.

Y pensé en Alesandro, en cómo yo había escogido mi trabajo sobre él una y otra vez, hasta que ya no hubo más oportunidades para escoger diferente.

Y pensé en las palabras de Carlo, haga esto por su hijo, por el que usted no pudo salvar.

Tomé mi linterna del cinturón, agarré mi impermeable del respaldo de la silla.

Mis hombres me miraban esperando órdenes.

Yo les dije que continuaran con el plan actual.

que siguieran buscando en las zonas designadas.

No mencioné a dónde iba yo, solo dije que iba a verificar algo rápido y salí de la carpa antes de que pudieran hacer preguntas.

Afuera, la tormenta me golpeó como un puño.

La lluvia era tan densa que apenas podía ver un metro adelante.

El viento casi me tira al suelo.

Llegué a mi patrulla tambaleándome, empapado hasta los huesos en segundos.

Me senté detrás del volante con las manos temblando en el volante, preguntándome qué demonios estaba haciendo.

Miré las coordenadas que había memorizado del mapa.

La rabina estaba unos 20 minutos en auto.

Después tendría que caminar.

Sería peligroso incluso en buen clima.

Con esta tormenta podría matarme, podría resbalar en el barro, caerme por un barranco, perderme yo mismo.

Arranqué el motor.

El camino fue una pesadilla.

Las carreteras estaban inundadas en partes, el agua llegando casi hasta las puertas del auto.

Árboles caídos bloqueaban secciones enteras, obligándome a tomar desvíos improvisados.

Los limpiaparabrisas iban a máxima velocidad y aún así apenas podía ver.

En un momento, las ruedas perdieron tracción en el barro y el auto derrapó hacia un costado.

Mi vida pasó frente a mis ojos, no como dicen que pasa, sino más bien como una lista rápida de fracasos.

Alesandro muerto, mi matrimonio destruido, todos los casos sin resolver, todas las promesas rotas.

Pero el auto se enderezó.

Seguí conduciendo.

Llegué lo más cerca que pude con el vehículo.

Después tuve que seguir a pie.

El terreno era traicionero, rocas cubiertas de musgo resbaloso, barro que chupaba mis botas con cada paso.

La lluvia caía tan fuerte que me dolía la piel.

Bajé la colina hacia donde el mapa marcaba la rabina, agarrándome de ramas y raíces, resbalando, cayéndome, levantándome.

Todo el tiempo pensaba, “Esto es una locura.

Esto es una locura.

Vas a morir aquí por seguir el delirio de un chico enfermo.

Y entonces, a través del rugido del viento y la lluvia, escuché algo.

Era débil, casi imperceptible, un gemido.

O tal vez era solo mi imaginación, mi cerebro desesperado fabricando lo que quería oír.

Grité, “¡Leo, Leo!” Mi voz se perdió en la tormenta.

Grité de nuevo, más fuerte, desgarrándome la garganta.

Y ahí, tan bajo que casi no lo oigo, una voz.

Ayuda, ayuda.

Apunté mi linterna hacia donde venía el sonido.

El az de luz cortó la oscuridad y la lluvia, iluminando rocas, agua corriendo.

Y entonces lo vi, una grieta entre dos grandes piedras.

Y en esa grieta, casi completamente sumergido, estaba Leo.

Bajé resbalando por la pendiente, sin importarme la seguridad, sin pensar en nada más que llegar hasta él.

Metí las manos en el agua helada, buscando, tanteando, sus ropas, su brazo, su cara.

Lo agarré y tiré, pero no se movía.

Su pierna estaba atrapada, exactamente como Carlo había dicho.

El agua le llegaba hasta el pecho, su piel estaba azul, sus labios morados, sus ojos estaban cerrados.

No, no, no repetía yo, trabajando frenéticamente para mover las rocas, para liberar su pierna.

Eran pesadas, resbalosas, mis dedos sangraban, las uñas rompiéndose contra la piedra.

No me importaba.

Finalmente, una de las rocas cedió.

La pierna de Leo salió libre.

Lo saqué del agua y lo envolví en mi chaqueta térmica, abrazándolo contra mi pecho, tratando de transferirle algo de mi calor corporal a su cuerpecito helado.

Sus ojos se abrieron.

Me miró sin enfocar realmente en ese estado entre la conciencia y la inconsciencia que es casi peor que el desmayo total.

Sus labios se movieron.

Tuve que inclinarme poniendo mi oído cerca de su boca para escucharlo.

El mozo.

El mozo dijo que vendrías, susurró.

¿Qué mozo? Pregunté, pero él ya estaba cerrando los ojos de nuevo.

Lo sacudí suavemente.

Leo, quédate despierto.

Quédate conmigo.

Okay, ya te encontré.

Te voy a sacar de aquí, pero necesito que te quedes despierto.

Subí la colina cargándolo, lo cual fue el esfuerzo físico más grande de mi vida.

Cada paso era una agonía.

El barro, la lluvia, el peso del niño, mi propio agotamiento.

Me caí dos veces.

La segunda vez casi no pude levantarme.

Mi radio milagrosamente seguía funcionando.

Lo agarré y pedí una ambulancia dando mi ubicación.

Las respuestas tardaron, llenas de estática, pero finalmente confirmaron que venían en camino.

Llegué al auto y metí a Leo en el asiento trasero, subiendo con él, sosteniéndolo, frotando sus brazos y piernas para estimular la circulación.

Estaba hipotérmico, en shock, posiblemente con la pierna fracturada, pero estaba vivo.

Contra toda lógica, contra todas las estadísticas, contra todo lo que mi experiencia me decía que era posible.

Estaba vivo.

Mientras esperaba la ambulancia, Leo abrió los ojos de nuevo.

Me miró con más claridad esta vez.

¿Cómo supiste dónde estaba? preguntó con esa inocencia de niño que va directo al punto.

Un chico me lo dijo.

Respondí, un adolescente.

Leo sonrió.

Era una sonrisa pequeña, débil, pero real.

Sí, dijo el chico grande.

Estuvo conmigo.

Me quedé inmóvil.

¿Qué quieres decir con que estuvo contigo en las rocas? dijo Leo, los dientes castañeando.

Cuando caí y me lastimé la pierna, tuve mucho miedo.

Estaba oscuro y frío y llamé a mi mamá, pero ella no venía.

Entonces él llegó, el chico grande, se sentó conmigo, me tomó la mano, me dijo que no durmiera, que tenía que quedarme despierto, que el policía triste iba a venir a buscarme.

La piel se me puso de gallina y no era por el frío, Leo.

Estaba mojado.

Ese chico tenía ropa empapada como todos los que estaban afuera.

Leo negó con la cabeza.

No estaba seco y olía rico como las flores que mi abuela pone en la iglesia.

hizo una pausa pensando y era raro porque yo podía ver a través de él un poquito como cuando miras vidrio.

No supe qué decir.

Mi cerebro racional, mi cerebro de policía entrenado para explicar todo con causa y efecto se estaba cortoocircuitando.

La hipotermia podía causar alucinaciones, me dije.

El trauma, el miedo.

Pero entonces, ¿cómo explicaba que Carlo en esa carpa a kilómetros de distancia hubiera sabido exactamente dónde estaba Leo? ¿Cómo sabía de la pierna atrapada, del agua subiendo de de mi hijo? La ambulancia llegó.

Los paramédicos tomaron control, checando los signos vitales de Leo, preparándolo para transportar.

Uno de ellos me miró y silvó bajo.

Inspector, llegó justo a tiempo, 10 minutos más y este niño no la contaba.

Me dio una palmada en el hombro.

Buen trabajo.

¿Cómo diablos lo encontró con este clima? Instinto, mentí porque la verdad sonaba demasiado loca, incluso para mí.

Me enteré después que Leo pasó tres días en el hospital, pero se recuperó completamente.

El agua fría, paradójicamente había reducido su metabolismo lo suficiente como para prevenir daño cerebral permanente por la falta de oxígeno.

La pierna estaba fracturada, pero sanó limpiamente.

volvió a casa con sus padres y probablemente creció para ser un adolescente normal, que no recordará mucho de esa noche, más allá de fragmentos confusos y la presencia reconfortante de alguien que no debía estar ahí.

Yo volví a la carpa de comando como un héroe.

Mis hombres me aplaudieron.

El padre de Leo lloró abrazándome, diciéndome que yo era un milagro enviado por Dios, lo cual era irónico, considerando que yo había pasado 5 años insultando a Dios mentalmente cada vez que pensaba en mi hijo muerto.

La prensa quería entrevistarme.

Mi jefe habló de medallas y reconocimientos y yo asentía y sonreía y decía las cosas correctas mientras por dentro me sentía como un fraude.

Porque yo no había salvado a Leo, Carlo lo había salvado.

Un chico enfermo que de alguna manera sabía lo imposible, que vio lo invisible, que me guió hasta el lugar exacto donde un niño estaba muriendo.

Necesitaba entender, necesitaba respuestas, necesitaba, no sé que necesitaba, pero sabía que tenía que encontrar a Carlo.

Tres días después, cuando las cosas se calmaron y Leo estaba estable, fui al hospital de Monza.

Pregunté por Carlo, solo sabía su nombre de pila y que tenía leucemia.

La recepcionista me miró con algo en los ojos, algo triste, y me dirigió a oncología pediátrica.

Subí las escaleras con el corazón.

latiendo fuerte, practicando mentalmente lo que iba a decir.

Gracias.

Parecía inadecuado.

¿Cómo lo hiciste? Sonaba demasiado invasivo.

Tal vez solo sentarme con él, agarrarle la mano, mostrarle que lo que hizo importó, que salvó una vida, que la enfermera en el piso de oncología era una mujer mayor con el cabello gris y ojos amables, que habían visto demasiado sufrimiento.

Cuando le pregunté por Carlo, su expresión cambió.

se puso seria, triste de una manera profesional que solo la gente en hospitales puede lograr.

“Lo siento mucho”, dijo suavemente.

Carlo falleció hace tres días, el 12 de octubre.

El mundo se inclinó.

Me agarré del mostrador de las enfermeras para no caerme.

“¿Qué hora?”, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta.

Ella revisó un archivo aproximadamente a las 18:42.

Fue fue tranquilo.

Su madre estaba con él.

Al final no hubo dolor.

Las 18:42 saqué mi propio reporte del bolsillo, el que había llenado después del rescate.

Hora en que localicé a la víctima.

1840.

Hora en que la saqué del agua, 18:43.

Carlo Acutis había muerto en el preciso momento en que yo estaba sacando a Leo de esa rabina.

Él no estaba en la carpa cuando me dio las indicaciones.

Él estaba muriendo en este hospital y sin embargo, de alguna manera estuvo también en esa grieta de roca, tomando la mano de un niño aterrorizado, manteniéndolo despierto, esperando a que llegara el policía triste.

“¿Puedo, puedo ver su habitación?”, pregunté.

La enfermera dudó, pero algo en mi cara debe haberla convencido.

Me llevó por el pasillo.

La habitación estaba vacía ahora, la cama hecha con sábanas frescas esperando al próximo paciente.

Pero en la mesita de noche alguien había dejado flores rosas blancas, el mismo aroma que Leo dijo que sintió, el mismo aroma imposible en medio del barro y la lluvia de esa noche de tormenta.

Era un chico especial”, dijo la enfermera en voz baja.

Nunca se quejaba del dolor, aunque sabemos que sufría mucho.

Siempre estaba orando o en su computadora.

Era brillante con la tecnología, sabía.

creó un sitio web catalogando todos los milagros eucarísticos del mundo.

Decía que quería ser programador, usar la internet para difundir la fe.

Sonrió tristemente.

Su madre dice que le estaba pidiendo a Dios poder ayudar a alguien antes de irse, que quería que su sufrimiento sirviera para algo.

Yo no podía hablar.

Las lágrimas que no había derramado en 5 años, que no derramé ni siquiera en el funeral de Alesandro, porque llorar significaba admitir debilidad.

Estaban quemándome los ojos.

Él ayudó a alguien.

Dije finalmente, la voz ronca.

Salvó a un niño.

Salvó.

Salvó dos vidas en realidad.

La enfermera me miró con curiosidad, pero no preguntó, solo asintió.

Me alegra saberlo.

Eso lo hubiera hecho feliz.

Salí del hospital en una especie de trance.

Manejé sin rumbo por horas por las calles de Monza que no conocía hasta que terminé frente a una iglesia.

No sé qué iglesia era, no me importaba.

Era solo una iglesia más de las miles que hay en Italia, con su fachada de piedra vieja y sus puertas de madera pesadas.

Pero algo me hizo detenerme, algo me hizo estacionar.

Algo me hizo empujar esas puertas y entrar.

Estaba vacía.

Era media tarde entre semana.

Un par de velas botivas ardían cerca del altar.

La luz filtrada a través de los vitrales pintaba patrones de colores en el piso de piedra.

Olía a incienso y a cera de vela y a siglos de oraciones.

Me senté en el último banco, el más alejado del altar, porque todavía no estaba listo para acercarme demasiado.

Y entonces, solo en esa iglesia vacía, lloré.

Lloré por Alesandro por los 5 años que pasé cargando esa culpa sin procesarla.

Lloré por Claudia y por Marco y por el padre que nunca fui.

Lloré por Carlo, un chico que nunca conocí realmente, pero que me conoció mejor que yo mismo.

Lloré por Leo, por todos los niños perdidos que encontré y por los que no.

Lloré por todas las oraciones que ignoré, todas las veces que Claudia me pidió ir a misa y yo puse una excusa.

Lloré hasta que no quedó nada, hasta que estaba vacío, hueco, roto en pedazos en el piso de una iglesia cuyo nombre no sabía.

Y en ese vacío, en ese silencio después de la tormenta, algo cambió.

No fue dramático.

No escuché voces ni biluz.

No hubo rayos de sol celestial ni coros de ángeles.

Fue más sutil que eso.

Fue una presencia, una sensación de que no estaba solo, de que nunca había estado solo, ni siquiera en mis momentos más oscuros cuando maldecía al cielo y deseaba que todo terminara.

Era la sensación de unos brazos invisibles sosteniéndome mientras me rompía, diciéndome sin palabras que estaba bien romperse, que no tenía que ser el inspector de hierro, que podía ser simplemente Valerio, un hombre herido que necesitaba ayuda.

No sé cuánto tiempo estuve ahí.

Cuando finalmente me levanté, las velas se habían consumido hasta la mitad.

Mis ojos estaban hinchados.

Mi cara probablemente un desastre.

No me importaba.

Caminé hacia el altar.

Había una estatua de la Virgen María con el niño Jesús.

Me arrodillé frente a ella, algo que no había hecho desde que era un niño forzado por mi abuela.

“No sé si estás ahí”, susurré.

“No sé si escuchas, pero si lo haces, gracias.

Gracias por Carlo.

Gracias por darme otra oportunidad.

No sé qué hago con ella todavía, pero gracias.

Fue la oración más torpe, más imperfecta de la historia, pero era mía, era real.

Y por primera vez en años sentí algo parecido a la paz.

Oye, una pausa rápida.

Me encantaría saber desde dónde conectas hoy.

Deja un comentario con tu ubicación.

Siempre es increíble ver cómo crece esta comunidad por todo el mundo.

Y si aún no te has suscrito, por favor, hazlo ahora.

Tu apoyo lo es todo y me ayuda a seguir contando historias que realmente importan.

Esa noche volví a casa.

Claudia estaba en la cocina preparando la cena.

Marco hacía tarea en su cuarto.

Era una escena normal, cotidiana, que había vivido cientos de veces sin realmente estar presente, pero esta vez fue diferente.

Entré y abrasé a Claudia.

Ella se tensó sorprendida.

Hacía años que no la abrazaba así, sin razón, sin que fuera cumpleaños o aniversario o alguna obligación social.

Valerio dijo confundida.

¿Estás bien? No, respondí honestamente.

No estoy bien.

No he estado bien en mucho tiempo, pero quiero intentar estarlo.

Quiero intentar intentar volver.

No sabía cómo explicarle lo de Carlo, lo de Leo, lo que había sentido en esa iglesia.

Las palabras no existían para eso.

Entonces solo le dije, “Te amo.

Siento haber estado ausente.

Siento todo.

” Ella empezó a llorar.

me abrazó de vuelta, enterrando su cara en mi pecho y nos quedamos ahí en la cocina con la pasta hirviendo y el vapor empañando las ventanas, sosteniéndonos uno al otro como dos sobrevivientes de un naufragio que finalmente encuentran tierra firme.

Las semanas siguientes fueron difíciles.

No hay transformación instantánea en estas cosas.

No hay milagro que borre años de dolor y distancia de la noche a la mañana.

Pero empecé a hacer pequeños cambios.

Empecé a ir a terapia, algo que siempre consideré innecesario para hombres de verdad.

Empecé a hablar sobre Alesandro, a decir su nombre en voz alta, a recordarlo no solo como el niño que perdí, sino como el niño que tuve el privilegio de conocer, aunque fuera por poco tiempo.

Empecé a ir a misa con Claudia los domingos.

Al principio me sentaba ahí sintiéndome incómodo como un impostor.

Pero poco a poco las palabras empezaron a resonar.

Las historias de redención, de pérdida y encuentro, de hijos pródigos que vuelven a casa.

Me jubilé un año después.

Era hora.

Había dado todo lo que podía dar a la fuerza policial.

Ahora necesitaba darle algo a mi familia, a mí mismo.

Compré un terreno pequeño en las afueras de Turín y construí un taller.

Empecé a trabajar con madera, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo.

Mesas, sillas, juguetes.

Marco venía los fines de semana y trabajábamos juntos.

No hablábamos mucho, pero no hacía falta.

El sonido del serrucho, el olor de la serrín, el silencio cómodo entre padre e hijo que están sanando juntos.

Conservé el mapa de aquella noche.

Está enmarcado en mi taller, colgado en la pared donde lo veo todos los días.

La marca del dedo de Carlo todavía es visible, una mancha pequeña donde presionó sobre el papel.

A veces la toco como un talismán, recordándome que el mundo es más grande y más extraño y más lleno de gracia de lo que mi mente lógica de policía podía comprender.

Me enteré más sobre Carlo después.

Su madre, Antonia, escribió un libro sobre él.

Lo leí de una sentada llorando en varias partes.

Carlo era un chico normal en muchos sentidos.

Le gustaban los videojuegos, el fútbol, programar computadoras.

Pero tenía esta devoción extraordinaria por la Eucaristía, por hacer que la gente conociera los milagros que Dios había hecho a lo largo de la historia.

Su sitio web, que todavía existe, es un testimonio de su misión y su vida, tan corta, pero tan intensa, cambió a cientos de personas, cambió a miles, me cambió a mí.

Hay algo que aprendí de todo esto.

Yo pasé décadas buscando verdad en las cosas equivocadas, en los archivos, en las pruebas forenses, en las estadísticas.

Todas esas cosas tienen su lugar.

No me malinterpreten.

La ciencia es importante, la lógica es importante, pero no son las únicas formas de conocer, no son las únicas brújulas que tenemos.

Aquella noche en la tormenta, mi brújula de policía me decía que fuera al norte, donde la probabilidad y la experiencia indicaban que debía estar Leo.

Pero había otra brújula, una que yo había ignorado toda mi vida, que apuntaba al oeste, a una rabina imposible, guiada por las palabras de un chico moribundo que no tenía manera lógica de saber lo que sabía.

Seguí esa brújula y encontré vida donde la muerte debía reinar.

Carlo Acutis fue beatificado en octubre del 2020.

Yo estuve ahí en Así cuando el Papa Francisco proclamó que este adolescente que amaba los videojuegos y la pizza era un ejemplo de santidad para el mundo moderno.

Llevaba puesto mi viejo uniforme de la policía con todas las medallas que gané en 25 años de servicio, pero me sentía desnudo, expuesto, porque sabía que todo lo que había logrado en mi carrera no valía nada comparado con lo que Carlo logró en sus 15 años de vida.

Después de la ceremonia me acerqué al ataúd de cristal donde su cuerpo está exhibido.

Su rostro se ve tranquilo, sereno, como si estuviera durmiendo.

Puse mi mano sobre el cristal.

“Gracias”, susurré.

“Gracias por no rendirte conmigo.

Gracias por ver algo en mí que yo no podía ver.

Gracias por salvar a Leo.

Gracias por salvarme a mí.

Y lo juro, aunque sé que suena imposible.

Sentí una respuesta, no con palabras, simplemente una sensación de calidez, de aprobación, de lo hiciste bien, inspector.

Lo hiciste bien.

Hoy Leo tiene 23 años, estudia medicina, quiere ser pediatra, me manda un mensaje cada año el 12 de octubre, el día que Carlo murió y el día que él volvió a nacer.

Gracias por encontrarme, dice siempre.

Yo le respondo, “No fui yo quien te encontró.

” Y él entiende.

Mi matrimonio con Claudia no es perfecto.

Todavía tenemos días difíciles, conversaciones pendientes, heridas que cicatrizan despacio, pero estamos juntos.

Estamos intentando.

Marcos se graduó de la universidad el año pasado.

Trabaja en una ONG que ayuda a niños en riesgo.

A veces lo veo interactuar con esos chicos.

con esa paciencia y ese cariño y veo rastros de su hermano menor en él.

Alesandro no se fue completamente.

Vive en nosotros, en las formas en que tratamos de ser mejores, de amar más, de estar presentes.

Yo ya no soy inspector, soy solo Valerio, un hombre que fue quebrado y está siendo lentamente reconstruido por manos invisibles.

Todavía no entiendo completamente lo que pasó aquella noche de octubre.

Mi cerebro racional todavía lucha con ello.

Busca explicaciones lógicas que no existen.

Pero mi corazón lo sabe.

Mi corazón lo supo desde el momento en que vi la marca del dedo de Carlo en el mapa.

Hay cosas que no se pueden medir.

Hay verdades que no caben en un reporte policial.

Hay amores que trascienden la muerte y milagros que suceden en las rabinas oscuras de nuestras vidas cuando menos los esperamos.

Carlo me dijo que el niño estaba vivo y tenía razón.

Leo estaba vivo, pero había otro niño que también estaba vivo, aunque yo había pasado 5 años pretendiendo que estaba muerto.

Mi propio niño interior, el que todavía creía en la bondad, en la esperanza, en algo más grande que estadísticas y protocolos, ese niño también fue rescatado aquella noche.

Entonces, si estás escuchando esto, si estás perdido en tu propia tormenta, si las brújulas lógicas te están fallando y no sabes dónde ir, quiero que sepas algo.

Hay alguien mirando tu mapa.

Hay alguien que conoce exactamente dónde estás, incluso cuando tú no lo sabes.

Hay alguien dispuesto a guiar al policía triste hasta tu rabina.

No importa qué tan oscura, no importa que tan imposible parezca, el niño está vivo, tú estás vivo.

Y eso es suficiente para empezar.

News

🐈 Carlo Acutis fulminó al magnate con un “Tu dinero no la salvará” y desató un terremoto emocional que incluyó médicos en shock, familiares enfrentados, guardaespaldas paralizados, rumores de milagro inminente y una escena tan caótica que algunos juraron haber presenciado la humillación pública más cara de la historia reciente, mientras el millonario palidecía, los relojes de lujo brillaban inútiles y los murmullos crecían como pólvora en un hospital convertido de pronto en escenario de tragedia y fe enfrentadas Introducción: Todo empezó con risas tensas y alguien susurró con veneno “aquí manda la tarjeta negra”, pero segundos después nadie volvió a sonreír 👇

Me llamo Stefano Marconi. Si buscas ese nombre en internet, probablemente encuentres artículos de Forbes, entrevistas en Bloomberg, fotografías mías…

🐈 La mujer que protegió el silencio de Carlo Acutis durante años estalló 😭 en lágrimas al recordarlo y desató un torbellino de confesiones ocultas, recuerdos prohibidos, sospechas de secretos jamás contados, tensiones entre devotos y una avalancha de rumores que ya sacuden a los peregrinos más fieles, mientras algunos susurran que lo que reveló podría cambiar para siempre la imagen pública del joven beato Introducción: Con la voz quebrada soltó “yo sabía cosas que nadie quiso escuchar”, y el ambiente se volvió espeso, cargado de morbo y miradas nerviosas 👇

No sé si alguna vez han sentido que su vida es como uno de esos archivos de computadora que de…

🐈 Una evangélica juró que solo acompañaría a su nieta ciega a la tumba de Carlo Acutis, pero lo que ocurrió allí 😱 partió en dos a su familia, hizo temblar a su iglesia, desató rumores de traición espiritual, provocó discusiones feroces entre peregrinos y dejó a medio pueblo preguntándose si fue un milagro real, una manipulación emocional o el inicio de una conversión secreta que nadie esperaba confesar en voz alta Introducción: Llegó con gesto severo y salió temblando, murmurando “yo no creía en estas cosas… hasta hoy”, mientras los curiosos se arremolinaban con sonrisas incómodas y teléfonos en alto, oliendo un drama religioso digno de portada 👇

Mi nombre es Ru Esperanza Torres y durante 42 años he sido pastora evangélica pentecostal de la Iglesia Cristo Vive…

“Tragedia confirmada: Aerocivil presenta el informe que detalla la muerte de Yeison Jiménez” 😢 La confirmación de la muerte de Yeison Jiménez ha dejado a sus fans devastados, y el primer informe de Aerocivil ha arrojado luz sobre los eventos fatídicos. “Cuando la realidad supera la ficción, el dolor se siente más intenso”, se lamentan los admiradores, mientras buscan respuestas a esta tragedia. Este informe ha generado una ola de emociones en las redes sociales. 👇

La Tragedia que Sacudió un País: La Muerte de Yeison Jiménez y el Informe de Aerocivil Era una mañana nublada…

“El adiós de Carolina Cruz: su salida de ‘Día a Día’ deja a todos en shock” 😱 La noticia de que Carolina Cruz deja “Día a Día” ha sacudido a la audiencia y a sus colegas. “Una figura icónica como ella siempre será recordada, pero su ausencia se sentirá profundamente”, dicen sus seguidores, mientras reflexionan sobre el impacto que ha tenido en el programa.

Este cambio inesperado promete ser un tema candente en los próximos días.

👇

El Adiós Inesperado de Carolina Cruz: Una Revelación que Sacudió el Mundo del Espectáculo Era un día como cualquier otro…

Meu filho Carlo me revelou a promessa da Ave Maria sobre a Eucaristia

Se eu te contasse que Nossa Senhora prometeu a Carlo que a Eucaristia seria a arma final contra a maior…

End of content

No more pages to load