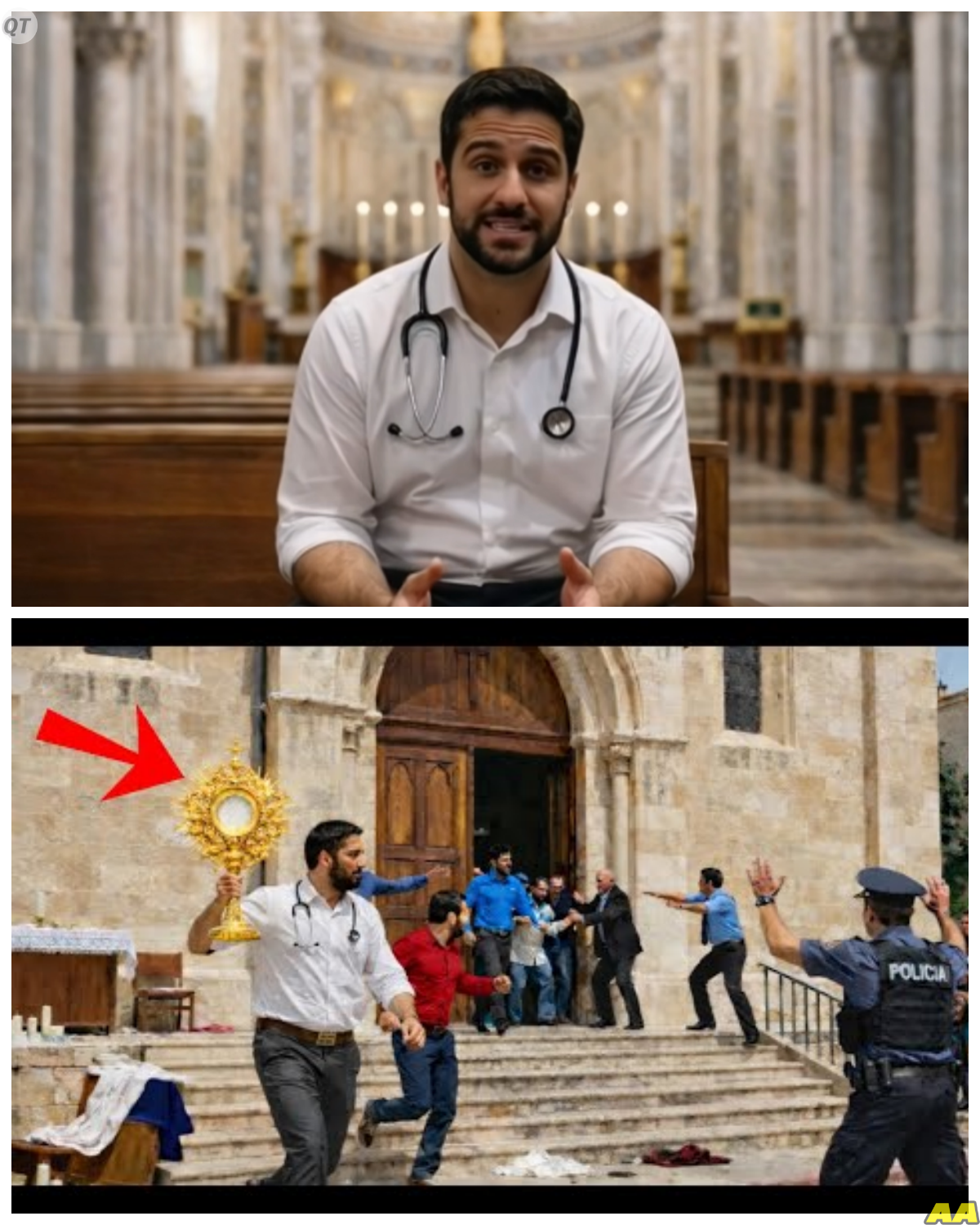

Entré en aquella iglesia del centro histórico de la ciudad de México con una certeza que hoy me avergüenza recordar.

Caminé por el pasillo central de la iglesia de San Felipe Neri, la profesa, con la serenidad arrogante de quien cree que la verdad siempre está de su lado.

No entré buscando a Dios, ni consuelo, ni respuestas espirituales.

Entré con la mente de un médico, con la frialdad de quien está acostumbrado a analizar cuerpos, síntomas y resultados de laboratorio.

Estaba allí por una razón muy concreta, demostrar que toda la devoción eucarística que giraba en torno a San Carlos Acutis era una construcción emocional, una narrativa religiosa sin sustento real.

Pero en el mismo instante en que crucé aquella puerta, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que no era yo quien iba a poner a prueba a Dios, sino que Dios iba a desarmarme por completo.

Antes de continuar con este relato, te invito a suscribirte y a dejar tu comentario.

Saber que hay personas acompañando esta historia da sentido a compartirla.

Mi nombre es Alejandro Martínez, tengo 37 años, soy médico clínico general y vivo en el barrio de Coyoacán.

Mi vida siempre siguió un orden claro y funcional: despertarme antes del amanecer, tomar café cargado con pan dulce, enfrentar el tráfico interminable rumbo al hospital público donde trabajo, pasar horas entre pacientes, diagnósticos y decisiones que no admiten margen para la duda.

Crecí en una familia evangélica disciplinada.

donde la fe se vivía con normas claras, lecturas bíblicas constantes y una desconfianza profunda hacia todo lo que oliera a devoción popular.

En casa aprendí que la fe debía ser sobria, racional y controlada.

La religiosidad mexicana, con sus imágenes, procesiones y silencios ante el santísimo, siempre me pareció excesiva, casi supersticiosa, y la Eucaristía, en particular representaba para mí el mayor error teológico del catolicismo.

Antes de continuar quiero pedirte algo con sinceridad.

Suscríbete y deja tu comentario.

Es importante saber que hay personas escuchando estos testimonios con el corazón abierto.

Mi formación médica solo reforzó esa manera de pensar.

En la universidad aprendí a confiar en lo que puede observarse, medirse y reproducirse.

Sangre es sangre, tejido es tejido y el cuerpo humano responde a leyes biológicas precisas.

No hay espacio para símbolos que pretendan convertirse en realidades físicas.

Cuando empecé a escuchar el nombre de Carlo Acutis, vinculado a milagros eucarísticos, exposiciones digitales y fervor juvenil, sentí una irritación difícil de explicar.

Me molestaba la idea de que un adolescente, presentado como modelo de santidad moderna pudiera reforzar una doctrina que yo consideraba incompatible con la ciencia.

En mi mente, aquello no era fe, era desinformación y alguien tenía que decirlo con claridad.

Fue en ese contexto que junto a dos colegas médicos, también evangélicos, comenzamos a hablar de la Eucaristía como si se tratara de un caso clínico pendiente de resolver.

Conversábamos después de los turnos, sentados en fondas cercanas al hospital, analizando teología con el mismo tono con el que discutíamos diagnósticos.

Nos convencimos de que demostrar la falsedad de la presencia real sería un servicio a la verdad y según creíamos, incluso a Dios.

El nombre de Carlo Acutis aparecía constantemente en nuestras conversaciones, no como un intercesor, sino como el símbolo de una fe que desde nuestra soberbia intelectual necesitaba ser desmentida.

Nunca imaginamos que ese mismo joven sería quien en silencio nos conduciría al punto exacto donde nuestra certeza se quebraría.

Cuando finalmente me detuve dentro de la profesa, rodeado de fieles sencillos, ancianos arrodillados y jóvenes en profundo silencio, observé todo con distancia clínica.

Analizaba gestos, posturas, miradas, convencido de que nada de aquello podía tocarme.

Yo sabía quién era, sabía lo que creía y estaba seguro de lo que iba a hacer.

Lo que no sabía era que en pocos minutos esa seguridad se derrumbaría de manera tan radical que ni siquiera mis propias piernas serían capaces de sostenerme.

Y fue allí, en ese suelo que yo había pisado con desprecio interior, donde comenzó la transformación que cambiaría mi vida para siempre.

Mi historia con la fe comenzó mucho antes de que yo pudiera elegirla.

En mi casa, la religión no era un espacio de preguntas, sino de obediencia.

Crecí escuchando que la verdad debía ser defendida con firmeza y que cualquier desviación doctrinal era peligrosa para el alma.

Mis padres eran personas honestas, trabajadoras, profundamente convencidas de que estaban guiándome por el camino correcto y yo no tenía razones para dudar de ellos.

Desde niño aprendí a leer la Biblia con método, a memorizar pasajes completos y a desconfiar de cualquier forma de espiritualidad que no pudiera explicarse con palabras claras.

La fe para mí era una estructura sólida, bien delimitada, sin espacio para el misterio.

Con el tiempo, esa forma de creer se transformó en una identidad.

Yo no solo tenía fe, yo estaba seguro de tener razón.

Durante la adolescencia y los primeros años de universidad, esa seguridad se volvió aún más rígida.

Mientras muchos de mis compañeros cuestionaban todo, yo encontraba tranquilidad en las respuestas ya establecidas.

Me sentía cómodo en una fe que no exigía rendición interior, sino coherencia intelectual.

Miraba con distancia crítica las expresiones religiosas populares tan presentes en México, las peregrinaciones, los altares domésticos, las imágenes veneradas en silencio.

Todo eso me parecía emocional, carente de fundamento, casi una necesidad psicológica de personas que no habían tenido acceso a una formación más rigurosa.

Yo no me sentía superior como persona, pero sí como alguien que había entendido algo que otros no.

Esa convicción silenciosa me acompañó durante años y se fue entrelazando con mi formación profesional.

Cuando comencé a ejercer la medicina, esa manera de ver el mundo se consolidó.

En el hospital aprendí que el cuerpo humano no deja espacio para interpretaciones vagas.

Todo tiene una causa, un proceso, una explicación.

Ver pacientes mejorar o empeorar según tratamientos precisos reforzó en mí la idea de que la realidad es concreta, medible, verificable.

Empecé a aplicar ese mismo criterio a la fe.

Si algo no podía ser analizado con claridad, entonces debía ser simbólico, metafórico o simplemente fruto de la tradición.

Fue en ese contexto que escuché por primera vez el nombre de San Carlos Acutis, no como alguien cercano, sino como un fenómeno, un joven presentado como ejemplo de santidad por su amor a la Eucaristía y por haber utilizado la tecnología para difundir milagros que, a mis ojos, carecían de rigor.

Recuerdo haber pensado que aquello representaba una contradicción peligrosa.

un adolescente hablando de milagros en una época que exige pruebas, datos y responsabilidad intelectual.

Me incomodaba que muchos jóvenes encontraran inspiración en esa figura, porque sentía que se reforzaba una forma de creer que yo consideraba frágil.

Empecé a leer sobre él, no con interés espiritual, sino con la intención de entender por qué su mensaje tenía tanto alcance.

Cuanto más leía, más crecía mi resistencia interior.

No veía en Carlo a un guía, sino a un símbolo de algo que necesitaba ser cuestionado.

Y sin darme cuenta, esa resistencia fue dando paso a una actitud más dura, menos abierta, donde ya no buscaba comprender, sino refutar.

Hoy, al mirar atrás, reconozco que mi mayor error no fue intelectual, sino interior.

Yo no dudaba de Dios porque lo buscara con honestidad.

sino porque estaba convencido de no necesitarlo más allá de mis propias categorías.

Había reducido la fe a un concepto manejable, seguro, sin riesgo.

No sabía entonces que la verdadera fe no se acomoda a nuestras certezas, sino que las desarma.

Tampoco imaginaba que ese joven al que yo observaba con desconfianza sería precisamente quien me acompañaría silenciosamente hacia el punto donde mi estructura interior comenzaría a resquebrajarse.

Lo que aún no entendía es que la verdad que yo creía dominar no se deja poseer, solo se deja encontrar.

La idea no surgió de golpe, sino como suelen aparecer las convicciones equivocadas de manera lenta, casi irrazonable.

Al principio fueron solo conversaciones dispersas, comentarios lanzados al final de una guardia larga, reflexiones que parecían inofensivas.

Yo hablaba con otros dos médicos, colegas de profesión y de fe, hombres formados, responsables, acostumbrados a tomar decisiones difíciles bajo presión.

Compartíamos una inquietud común, la sensación de que la devoción eucarística, tan central en el catolicismo mexicano, estaba construida sobre una comprensión que no resistía un análisis serio.

No hablábamos con desprecio abierto, sino con una preocupación que creíamos legítima.

Nos decíamos que si algo era verdadero, no debía temer a la razón y si no lo era, entonces debía ser revisado.

Con el paso de las semanas, esas conversaciones se volvieron más estructuradas.

Empezamos a leer artículos, a ver documentales, a intercambiar enlaces y estudios.

El nombre de San Carlos Acutis aparecía con frecuencia, siempre vinculado a la difusión de supuestos milagros eucarísticos y a una fe juvenil que, según muchos, unía devoción y tecnología.

Para mí aquello era una contradicción difícil de aceptar.

Yo veía la tecnología como una herramienta para aclarar, no para reforzar lo que consideraba creencias no verificables.

Y sin embargo, cuanto más intentaba desmontar esa figura, más presente se hacía en nuestras discusiones, como si su historia insistiera en colocarse delante de nosotros, no para convencernos, sino para incomodarnos.

Fue entonces cuando comenzamos a plantearnos una acción más concreta.

no nació de un impulso temerario, sino de un razonamiento que en ese momento nos parecía lógico.

Si la Eucaristía es presentada como una realidad objetiva, decíamos, entonces debería poder ser analizada como cualquier otra realidad material.

No hablábamos de provocar ni de faltar al respeto, al menos no en nuestra percepción.

Nos repetíamos que la intención era esclarecer, no herir.

Yo mismo me convencí de que como médico tenía casi la obligación moral de no aceptar afirmaciones extraordinarias sin una verificación adecuada.

Hoy reconozco que esa supuesta neutralidad escondía una profunda serrazón interior.

Mientras tanto, mi vida cotidiana seguía su curso.

Atendía pacientes, firmaba informes, regresaba a casa cansado, convencido de que tenía todo bajo control.

No sentía conflicto interior, ni culpa, ni inquietud espiritual.

Al contrario, experimentaba una tranquilidad peligrosa esa que nace cuando uno confunde seguridad intelectual con verdad.

No me daba cuenta de que al reducir la fe a un problema a resolver, estaba dejando fuera lo esencial, la posibilidad de ser sorprendido.

Tampoco percibía que mientras yo organizaba ideas con precisión clínica, algo mucho más profundo se estaba moviendo en un nivel que no sabía medir.

Hoy sé que esa etapa fue decisiva, no por lo que planeamos, sino por lo que reveló de mí mismo.

Yo no estaba buscando comprender, sino confirmar lo que ya había decidido creer.

Había convertido la razón en un refugio y la certeza en una barrera.

No imaginaba que ese camino que yo veía tan claro me conduciría exactamente al lugar donde mis categorías se quedarían sin palabras.

Y fue allí, en ese punto de aparente control donde comenzó la preparación silenciosa de un encuentro que no podía ser ni previsto ni explicado con los instrumentos que yo tanto confiaba.

El plan tomó forma de manera práctica y silenciosa, sin dramatismos innecesarios ni gestos impulsivos.

Lo que para otros habría sido un acto grave, para nosotros se convirtió en una operación cuidadosamente pensada, casi rutinaria.

Analizamos horarios, espacios, comportamientos habituales de los fieles y la dinámica litúrgica con la misma atención que pondríamos en la organización de un procedimiento médico.

Todo debía hacerse sin llamar la atención, sin generar escándalo, sin dejar rastro.

En nuestra mente no había malicia, sino una convicción firme de que estábamos actuando con un propósito legítimo.

Hoy entiendo que esa frialdad no era claridad, sino una forma de ceguera.

Elegimos la iglesia de San Felipe Neri, la profesa, no por casualidad, sino porque representaba exactamente aquello que queríamos cuestionar.

Un templo antiguo, sobrio, frecuentado por personas de distintos perfiles, desde fieles sencillos hasta profesionales y académicos.

No era un lugar marcado por el fervor masivo, sino por el silencio y la adoración discreta.

Pensábamos que ese entorno nos permitiría actuar sin interferencias, como observadores externos dentro de un espacio que en teoría ya habíamos despojado de todo misterio.

Nunca consideramos que ese mismo silencio pudiera volverse incómodo, incluso acusador.

En nuestras conversaciones, el nombre de San Carlos Acutis seguía presente, aunque de una forma distinta.

Ya no era solo un referente lejano, sino casi un punto de contraste.

Nos preguntábamos cómo alguien tan joven podía sostener con tanta convicción una fe centrada en la Eucaristía y, al mismo tiempo ser presentado como ejemplo para una generación formada en tecnología y pensamiento crítico.

Para mí, aquello reforzaba la idea de que era necesario un gesto claro, una confrontación directa que pusiera fin a lo que yo consideraba una confusión peligrosa entre devoción y realidad.

La preparación no incluyó oraciones ni reflexiones espirituales.

Todo se resolvía en términos de logística y control.

Acordamos actuar como cualquier otro asistente, sin actitudes que nos delataran.

Yo me repetía que no estaba traicionando mi fe, sino defendiéndola desde la razón.

Esa justificación me daba tranquilidad y me permitía avanzar sin conflicto interior.

No sentía miedo, ni duda, ni inquietud.

Al contrario, experimentaba una serenidad que hoy reconozco como artificial, sostenida únicamente por la seguridad de creerme dueño de la verdad.

La noche anterior casi no dormí, no por remordimiento, sino por concentración.

Repasé mentalmente cada paso, cada detalle, convencido de que todo estaba bajo control.

No había espacio para lo inesperado en mi esquema mental.

Yo creía conocer los límites de la realidad, lo que puede y no puede suceder.

No sabía que precisamente al confiar tanto en esos límites, estaba a punto de cruzar un umbral donde mis categorías dejarían de funcionar.

Lo que aún no comprendía era que la verdad que yo pretendía analizar no se deja reducir a un procedimiento y que el escenario ya estaba preparado para un encuentro que no admitiría distancia ni neutralidad.

La mañana en que regresé a la profesa amaneció igual a cualquier otra en la Ciudad de México y eso fue lo que más me desconcertó después.

Nada en el entorno anunciaba que algo fuera a cambiar.

Caminé por las calles del centro con paso firme, mezclado entre oficinistas, vendedores y turistas, con la mente concentrada en lo que tenía que hacer.

Entré al templo sin prisa, procurando no llamar la atención.

Como alguien que conoce los espacios y se mueve con seguridad.

Me senté unos minutos, no para rezar, sino para observar.

El silencio del lugar no me produjo recogimiento, sino una extraña tensión, como si ese vacío estuviera lleno de algo que yo prefería no nombrar.

Mientras esperaba, mi pensamiento volvía una y otra vez a la figura de San Carlos Acutis.

Me preguntaba cómo alguien tan joven había llegado a hablar de la Eucaristía con una convicción tan absoluta, sin matices ni ambigüedades.

Yo, que había pasado años estudiando, diagnosticando y comprobando, sentía una distancia cada vez mayor entre mi manera de entender la realidad y la certeza con la que ese muchacho había vivido su fe.

Esta comparación que antes me parecía irrelevante comenzó a incomodarme, no porque dudara de mis argumentos, sino porque intuía, aunque no quería admitirlo, que había en él una coherencia interior que yo no lograba alcanzar.

Cuando comenzó la celebración, todo se desarrolló con una normalidad casi desconcertante.

Lecturas, cantos, gestos conocidos.

Yo seguía a cada momento con atención calculada como quien espera el instante preciso para actuar.

No había emoción en mí, ni devoción, ni expectativa espiritual, solo una concentración fría, sostenida por la idea de que estaba a punto de confirmar algo que llevaba tiempo afirmando.

Sin embargo, a medida que avanzaba la liturgia, empecé a notar un cambio difícil de describir.

No era miedo ni arrepentimiento, sino una sensación de exposición, como si el lugar, el silencio y las palabras estuvieran dirigidas directamente a mí, no como acusación, sino como pregunta.

El momento que yo había anticipado llegó sin dramatismo.

Me levanté, avancé junto a los demás, manteniendo la compostura, repitiendo interiormente que todo aquello no era más que un rito humano.

Y sin embargo, al acercarme, algo en mi interior empezó a resistirse de una manera inesperada.

No era una voz clara ni una emoción desbordada, sino una interrupción, una pausa interior que no encajaba con mi plan.

Por primera vez que había comenzado todo, sentí que no estaba completamente solo en esa decisión.

No entendía de dónde venía esa sensación ni qué significaba, pero estaba allí firme, imposible de ignorar.

Hoy sé que ese fue el último momento en que intenté sostener el control absoluto de la situación.

Todo lo anterior había sido preparación, análisis, certeza.

A partir de ahí, algo empezó a romperse de forma silenciosa, sin ruido exterior, pero con una profundidad que ninguna explicación posterior ha logrado agotar.

Yo había entrado a ese lugar creyendo que iba a observar desde fuera, que iba a medir, evaluar y salir intacto.

No comprendía todavía que cuando uno se acerca a lo sagrado con la intención de dominarlo, lo que realmente ocurre es que queda expuesto.

Y esa exposición, aunque todavía no lo sabía, era el inicio de una rendición que ya no tendría marcha atrás.

Cuando llegó el momento decisivo, no ocurrió nada espectacular a los ojos de quienes estaban a mi alrededor.

No hubo interrupciones ni gestos llamativos, todo seguía el curso normal de la celebración.

Yo avancé con los demás, manteniendo una compostura que contrastaba con el desorden que empezaba a formarse dentro de mí.

repetía mentalmente los pasos que había planeado, intentando acallar esa resistencia interior que había aparecido sin previo aviso.

Me decía que era cansancio, sugestión, un simple efecto del ambiente.

Sin embargo, cuanto más intentaba racionalizarlo, más evidente se hacía que algo no encajaba.

No era miedo, sino una claridad incómoda, como si estuviera a punto de cruzar un límite que no había considerado real hasta ese momento.

Al extender las manos, sentí una atención distinta, una conciencia aguda de cada gesto, de cada segundo.

No puedo describirlo como una emoción intensa, porque no lo fue.

Fue más bien una presencia serena y firme que no imponía nada, pero tampoco se retiraba.

En ese instante, todo lo que yo había construido durante años, mis argumentos, mis certezas, mi seguridad intelectual, quedó suspendido, no refutado, sino simplemente desplazado.

No pensé en doctrinas ni en debates.

Pensé por primera vez en la posibilidad de que la realidad fuera más amplia de lo que yo estaba dispuesto a aceptar.

Y esa posibilidad me desarmó por completo.

Fue entonces cuando mis piernas dejaron de sostenerme.

No hubo dolor ni confusión, solo una pérdida total de control que me obligó a reconocer algo elemental.

Yo no estaba dominando la situación.

Caí de rodillas sin comprender del todo por qué, consciente únicamente de que seguir de pie ya no era una opción.

No sentí vergüenza por quienes me rodeaban, ni preocupación por las miradas ajenas.

Todo eso quedó en segundo plano frente a una certeza silenciosa que se imponía con una suavidad desconcertante.

No era una voz ni una imagen, sino una comprensión directa, profunda, imposible de reducir a palabras.

En ese estado recordé de manera inesperada a San Carlos Acutis, no como un tema de discusión y como un símbolo que yo había querido desmontar, sino como alguien que había entendido algo que a mí se me había escapado durante años.

Comprendí, sin razonarlo, que su insistencia en la Eucaristía no nacía de ingenuidad ni de emoción desbordada, sino de una experiencia vivida con coherencia interior.

Esa comprensión no me llevó a conclusiones inmediatas, pero abrió una grieta definitiva en la estructura que yo había levantado para protegerme de lo inexplicable.

Cuando logré incorporarme y volver a mi lugar, ya no era el mismo que había entrado en aquella iglesia.

No tenía respuestas claras ni decisiones tomadas, pero algo esencial había cambiado.

La seguridad que me había acompañado durante tanto tiempo se había transformado en una pregunta abierta, honesta, sin defensas.

Por primera vez no sentía la necesidad de controlar lo que estaba ocurriendo.

Me limité a permanecer en silencio, consciente de que había sido tocado en un punto al que ni la razón ni la voluntad llegan por sí solas.

Y supe con una certeza tranquila que a partir de ese momento el camino ya no estaría guiado por lo que yo quería demostrar, sino por aquello que estaba dispuesto a reconocer.

Salí de la iglesia sin prisa, mezclándome con la gente como si nada extraordinario hubiera ocurrido.

Pero por dentro todo estaba desordenado.

Caminé varias cuadras sin rumbo claro, intentando volver a una normalidad que ya no me resultaba accesible.

No sentía euforia ni alivio, tampoco miedo.

Lo que me acompañaba era una lucidez nueva, incómoda, que no encajaba con mis esquemas anteriores.

Yo, que siempre había confiado en la capacidad de analizar y clasificar cada experiencia, me encontraba ahora frente a algo que no podía archivar ni descartar.

No había perdido la razón.

Al contrario, sentía que por primera vez estaba viendo sin filtros.

Me reuní más tarde con mis colegas, quienes seguían convencidos de que todo había salido conforme a lo previsto.

Hablaban con seguridad, repasando detalles, proyectando los siguientes pasos con el mismo tono profesional de siempre.

Yo los escuchaba en silencio, consciente de una distancia que se había abierto entre nosotros.

No intenté convencerlos ni compartir conclusiones precipitadas.

Sabía que lo que me había ocurrido no podía transmitirse como un argumento ni defenderse con palabras técnicas.

No era una idea nueva, era una disposición distinta del corazón y de la mente.

Y eso no se impone, solo se reconoce cuando llega el momento.

Esa noche, al llegar a casa, intenté retomar mis hábitos habituales.

Preparé la cena, revisé algunos correos, me senté a leer.

Nada funcionó como antes.

Cada acción cotidiana parecía atravesada por una pregunta silenciosa que no pedía respuesta inmediata.

Me sorprendí revisando mentalmente episodios de mi vida, no con culpa, sino con una honestidad que nunca me había permitido.

Empecé a notar cuántas veces había confundido firmeza con rigidez y claridad con control.

No me reprochaba nada, simplemente veía con una nitidez nueva lo que antes había pasado por alto.

En los días siguientes, continué con mi trabajo en el hospital.

Atendía pacientes, tomaba decisiones, cumplía con mis responsabilidades, pero algo había cambiado en la manera en que miraba a las personas.

Ya no las veía solo como casos clínicos, sino como historias abiertas, atravesadas por preguntas que no siempre tienen solución inmediata.

Esa misma mirada comenzó a aplicarse a mi propia vida.

La fe, que antes era un conjunto de definiciones bien delimitadas, se había convertido en un camino que exigía humildad y escucha.

Y esa exigencia, lejos de incomodarme, empezó a darme una paz serena.

No puedo señalar un instante preciso en el que tomé una decisión definitiva.

Fue más bien un proceso silencioso, marcado por pequeños gestos.

Volver a entrar en una iglesia sin intención de analizar, permanecer unos minutos en silencio, leer sin buscar refutar.

Comprendí que la experiencia que había vivido no me pedía una reacción inmediata, sino fidelidad a esa verdad que se había revelado sin imponerse.

Yo había querido medirlo todo, probarlo todo, dominarlo todo.

Ahora comenzaba a entender que hay realidades que solo se comprenden cuando uno acepta con sencillez dejar de resistirse.

Con el paso del tiempo comprendí que aquello que había comenzado como una grieta interior se estaba transformando en un camino claro, aunque exigente.

No fue una conversión repentina ni un cambio impulsivo.

Fue más bien una reordenación profunda de todo lo que yo creía conocer.

Empecé a acercarme a la fe sin la urgencia de definirlo todo, permitiéndome escuchar y permanecer.

Volví a entrar en iglesias con respeto, no para analizar, sino para estar.

Descubrí que el silencio, al que antes había mirado con desconfianza tenía una densidad que no se puede explicar, solo acoger.

Y en ese silencio entendí que la verdad no siempre se impone con argumentos, sino que se ofrece con paciencia.

En ese proceso, la figura de San Carlos Acutis dejó de ser un punto de fricción intelectual para convertirse en una referencia discreta y cercana, no como alguien extraordinario por gestos grandiosos, sino como un joven que había vivido con coherencia lo que creía, sin miedo a unir fe, razón y vida cotidiana.

Su manera de comprender la Eucaristía, que antes me parecía excesiva, comenzó a revelarse como una expresión de confianza total.

no ingenua, sino profundamente consciente.

Me di cuenta de que él no intentó controlar el misterio, sino vivir en relación con él.

Y esa actitud empezó a iluminar mis propios pasos.

También tuve que aceptar las consecuencias de ese cambio interior.

No todos comprendieron mi silencio, mis nuevas preguntas, mi manera distinta de hablar de la fe.

Algunos interpretaron mi actitud como confusión, otros como debilidad.

Yo mismo tuve que aprender a convivir con la incertidumbre sin buscar refugio en respuestas rápidas.

Sin embargo, lejos de desestabilizarme, esa etapa me permitió descubrir una paz más sólida que la que había conocido antes.

Ya no se sostenía en la certeza de tener razón, sino en la tranquilidad de caminar con honestidad.

Hoy puedo decir que no perdí la razón ni traicioné mi formación.

Lo que ocurrió fue una ampliación de mi mirada.

Comprendí que la ciencia, a la que sigo respetando profundamente, no agota la realidad y que la fe no se opone a la inteligencia cuando nace de una experiencia auténtica.

Dejé de ver la Eucaristía como un problema que resolver y empecé a reconocerla como una presencia que invita, que espera, que no se defiende, pero tampoco se oculta.

Ese reconocimiento cambió la manera en que entiendo a Dios, a los demás.

y a mí mismo.

Permanece con nosotros y acompaña estos relatos que siguen revelando caminos de fe y transformación.

Suscríbete y deja tu comentario para que podamos continuar juntos en este recorrido.

Agradezco sinceramente que hayas estado aquí.

Te veo en el próximo relato.

Hasta la próxima.

News

🐈 Del festejo al terror 🧨: cómo el caso Guanipa convirtió celebraciones políticas en escenas de caos, con funcionarios corriendo, comunicados borrados, rumores de purgas internas y una recaptura que habría hecho saltar acuerdos secretos mientras diplomáticos observan con cejas arqueadas y la calle hierve de sospechas Introducción: Con ironía ácida el narrador lanza “brindaron demasiado pronto… y ahora esconden las copas”, disparando la intriga 👇

El Eco del Miedo: La Recaptura de Guanipa y el Colapso del Régimen La noche en Caracas era un laberinto…

🐈 Desafío frontal 💣: tras aparentar ceder ante Washington, el círculo de Diosdado Cabello activa una recaptura explosiva que habría hecho saltar acuerdos secretos, provocado discusiones furiosas en despachos oficiales y reavivado rumores de fracturas internas, mientras observadores hablan de un pulso peligroso que podría salirse de control en cualquier momento Introducción: Con risa amarga un testigo lanza “esto no era parte del guion”, sembrando sospechas 👇

La Ilusión de la Libertad: La Recaptura de Guanipa y el Desafío del Régimen La noche en Caracas era densa,…

🐈 Evangélico con enfermedad terminal 😵 escuchó la oración atribuida a Carlo Acutis y lo que ocurrió después desató una tormenta de rumores, médicos en silencio incómodo, familiares llorando en pasillos de hospital y una recuperación que nadie se atreve a explicar en voz alta, mientras viejos escépticos rehacen su discurso y aparecen testigos jurando que el expediente clínico cambió de un día para otro Introducción: Con sarcasmo tembloroso alguien resume “vine a despedirme… y terminé pidiendo explicaciones”, soltando la bomba emocional 👇

Era todo lo que me quedaba. Mi cuerpo me estaba traicionando y no había vuelta atrás. Oxígeno, hospitales, noches sin…

🐈 Carlo Acutis habló en sueños ✨ “Mamá, Jesús está en esa caja dorada” y lo que ocurrió después desató un terremoto espiritual que nadie vio venir: una pastora evangélica cambiando de credo, reuniones familiares convertidas en campos de batalla teológicos y un testimonio nocturno que hoy circula en voz baja porque hay quienes juran que no fue imaginación sino un mensaje demasiado preciso para ser casualidad Introducción: Con ironía nerviosa alguien susurra “yo pensé que era un cuento… hasta que la pastora pidió un rosario”, soltando la bomba emocional 👇

Son exactamente las 2:47 de la madrugada del martes 12 de noviembre de 2025, cuando mi hijo Santiago deja de…

🐈 De la burla al pánico 🕯️: cómo la familia que ridiculizaba los milagros de Carlo Acutis terminó enfrentando un episodio que hoy se narra en voz baja, con coincidencias médicas, promesas desesperadas y una recuperación tan abrupta que incluso los doctores miraban los expedientes como si hubieran cambiado solos Introducción: Con media sonrisa amarga, el testigo lanza “mi padre dejó de reír ese mismo día”, elevando el suspenso 👇

Hay mentiras que matan y verdades que cuestan todo. Lucas Gabriel tenía 17 años cuando tuvo que elegir entre las…

🐈 “Mi hijo me habló del Cielo 😱 cinco días antes de morir”, confiesa su madre al revelar una conversación que empezó como una charla tierna y terminó convertida en un relato inquietante lleno de descripciones precisas, frases que sonaban a despedida y una serenidad tan desconcertante que hoy muchos leen como si Carlo ya supiera algo que el resto del mundo aún no podía imaginar, mientras viejos recuerdos reaparecen y la fe choca con el asombro colectivo Introducción: Con ironía temblorosa, la madre desliza “yo pensé que era poesía… ahora me estremece”, dejando cada palabra flotando como una provocación celestial 👇

Cinco dias antes do meu filho morrer, ele começou a me descrever o céu, não como quem imagina, como quem…

End of content

No more pages to load